当院の大腸カメラ(大腸内視鏡検査)の特徴

おなかの症状で受診された患者さまに「大腸内視鏡検査を受けたことはありますか?」とお聞きすると、「便潜血のことですか?」と答えられる方が少なくありません。

大腸内視鏡検査とは、いわゆる“大腸カメラ”のことです。

胃カメラは多くの方に知られていますが、大腸カメラについては「痛そう」「大変そう」といった漠然とした不安をお持ちの方が多く、具体的なイメージがわかないまま受けていない方も少なくありません。

■ どのような方が受けるべきでしょうか?

腹部の症状(便秘・下痢・腹痛・血便・食欲不振・嘔吐・吐き気など)がある方は、大腸カメラの対象です。

また、検診で便潜血反応が陽性だった方は特に注意が必要です。大腸ポリープや大腸がんが潜んでいる可能性があり、放置すると進行してしまうリスクがあります。

日本では年間およそ37万人ががんで亡くなっていますが、そのうち大腸がんによる死亡は年間約5万人(女性のがん死亡原因1位、男性3位)に上ります。

40歳を超えると発症率が急激に上昇し、早期発見・早期治療の鍵となるのは定期的な内視鏡検査です。

「症状が出てから」では遅く、『何もない時に受ける検査こそが命を守る検査』です。

※便潜血が陽性でも「痔のせいだろう」と放置してしまう方がいます。そうした方は、「便検査の結果はどう解釈する?」もぜひお読みください。

■ 大腸カメラとはどんな検査?

大腸カメラは、肛門から大腸専用の内視鏡を挿入し、小腸の入り口(回盲部)までくまなく観察する検査です。

検査中にポリープなどの異常を発見した場合、その場で切除(ポリープ切除術)を行うことも可能です。

レントゲンやCTではわからない“平坦な病変”も直接確認できるのが大腸カメラの大きな強みです。

■ どんな病院で受けるべきか?

まず最も重要なのは、医師が大腸内視鏡を得意としているかどうかです。

大腸は人によって長さや形、ねじれ方がまったく異なり、屈曲や癒着のある部位を安全に通過させるには、熟練した技術が欠かせません。

また大腸の壁は薄く、血管が透けて見えるほど繊細な構造です。

そのため、ポリープ切除などの処置には高度な操作技術と、動かないよう支える看護チームの連携力が必要になります。

一般的に、大腸カメラが得意な医師は胃カメラも上手に扱えますが、その逆は難しいといわれます。

当院では、他院で「奥まで挿入できなかった」「病変が見つからなかった」患者さまからの再検査依頼を多く受けており、困難例にも対応できる専門技術と設備を備えています。

■ 苦痛をできるだけ減らすための工夫

大腸カメラでは、腸内がきれいでないとカメラを進めることができません。

便が残ったまま無理に挿入すると、視界が遮られるだけでなく、腸を傷つけるリスクもあります。

また、しぼんだ腸に空気を送りながら進めると、検査後の腹部膨満感や痛みの原因になります。

そこで当院では、患者さまに少しでも楽に受けていただけるよう、次のような工夫を行っています。

・6種類の検査食からお好きなものを選択可能

・5種類の下剤(洗腸液)から味や量を選べるオーダーメイド方式

・下剤を飲まずに行う大腸カメラ(胃カメラ注入法)にも対応

・無送気挿入法・浸水法による痛みの少ない検査

検査を『苦しいもの』ではなく、『安心して受けられる医療体験』に変えることが、当院の目標です。

■ 初めての方へ

「初めてで怖い」「どんな検査か不安」という方は多くいらっしゃいます。

当院では、検査が初めての方にもわかりやすくご説明し、スタッフ全員で安心をサポートいたします。

実際に体験された方のブログ(他院での例)もご紹介しています。

ブロガー「おぎゃこさん」による記事『オラ、大腸検査に行くだの巻き。』では、従来の一般的な大腸カメラ検査がどれほど苦痛を伴うものだったかがリアルに描かれています。

👉おぎゃこさんの体験記はこちら(外部サイト・Amebaブログ)

※胃カメラのページにも登場します。

このような「痛い」「つらい」という印象をお持ちの方にこそ、

当院の【 浸水法による無痛内視鏡 】を体験していただきたいと考えています。

水を使ったスコープ挿入法により、腸を無理に伸ばさず、痛みや不快感を最小限に抑えます。

「以前のつらい経験が嘘のようだった」と多くの患者さまからご感想をいただいています。

特徴1浸水法(ウォーター挿入法)で【 痛みを最小限 】に

当院では、久里浜医療センター・水上 健 先生直伝の「浸水法」を用い、苦痛の少ない大腸内視鏡検査を行っています。

当院では、久里浜医療センター・水上 健 先生直伝の「浸水法」を用い、苦痛の少ない大腸内視鏡検査を行っています。

一般的な方法は挿入時に空気で腸を膨らませるため、腸が無理に伸ばされて痛みや張り感の原因になりがちです。

一方、浸水法は空気を入れずに水を注入し、サイホンの原理でスコープを“滑らせる”ように進めることで、腸を過度に伸ばさず不快感を大きく低減します。

※痛みの感じ方には個人差があり、「完全無痛」を保証するものではありませんが、痛みの主因を理論的に減らす設計です。

■ 浸水法の仕組み(なぜ楽になるのか)

・空気の代わりに水で腸管内を満たし、腸壁を伸ばしにくい

・腸の曲がりや癒着部位でループを作りにくいため、奥までスムーズ

・盲腸到達までの負担を抑え、観察時の視野安定にも寄与

■ こんな方に浸水法は特に有効です

・検査で強い痛みや腹部膨満感を経験したことがある

・痩せ型/小柄体型、または高度便秘で腸が曲がりやすい

・帝王切開・腹部手術歴があり、癒着の可能性がある

・過敏性腸症候群(IBS)などで腸の知覚が敏感

■「大腸カメラの痛み」—主な原因と当院の対策

・空気で腸管を伸ばす痛み → 浸水法で空気を使わず進める

・屈曲部通過時の痛み(痩せ型・小柄、術後、便秘など) → ループ抑制操作+細径スコープ

・腸の過敏性(IBSなど) → 浸水法+鎮静併用で刺激を最小化

特徴2浸水法による腸形態異常の把握

当院では、【 完全無送気軸保持短縮法にサイホンの原理を応用した「浸水法」 】を用い、

腸の形態をまるで『手に取るように観察できる』ほど繊細に把握しています。

バーチャル大腸内視鏡検査(CTコロノグラフィー)でも形態異常の診断は可能ですが、

腸を空気で膨らませて撮影するため、実際のお腹の中の状態とは異なる歪みが生じることがあります。

その結果、「異常の存在」はわかっても、どの部位で何が起こっているのかという

ピンポイントの診断までは難しい場合があります。

一方、当院の大腸内視鏡では、リアルタイムで形態診断を行いながら、

お腹の上から病変の正確な位置を特定できます。

さらに、その場でポリープ切除や早期がんの治療まで行えるのが大きな利点です。

浸水法を使うことで、腸の動きや自然な形を保ったまま観察でき、

「どこに異常があり、どのように治療すべきか」を、より正確かつ安全に判断できます。

これは、他の検査法では得られない、当院独自の臨床的利点です。

特徴3患者さん一人ひとりに合わせた最適なスコープの選択

大腸の長さや形、可動性は人によって大きく異なります。

そのため当院では、【 腸の個性に合わせて最も適したスコープを選択する「個別最適化」 】を行っています。

当院では、標準的なスコープに加えて、

挿入困難専用スコープ「PCF-PQ260L」

治療専用スコープ「PCF-H290T」

といった複数のオリンパス社製の高性能スコープを常備しています。

■ PCF-PQ260L ― 痛みの少ない検査のために

外径9.2mmという極細設計で、通常スコープよりも挿入時の負担を大幅に軽減します。

この細さを実現できるのはオリンパス社のみで、他メーカー(例:フジ)では同等クラスでもやや太いスコープになります。

そのため、腸の屈曲が強い方や過去に検査で痛みがあった方にも、より体にやさしい検査を行うことが可能です。

■ PCF-H290T ― 精密治療のための専用モデル

高解像度の観察性能と操作性を兼ね備えた治療専用スコープで、

ポリープや早期がんの病変を、安全かつ正確に切除できるよう設計されています。

当院では診断用と治療用のスコープを目的に応じて使い分け、診断精度と安全性の両立を目指しています。

■『痛みが強くて諦めていた方』にも、次の一歩を

これまで「痛いから無理」「ポリープがあっても不安」と感じていた方にも、

腸の形に合わせたスコープ選択×熟練した軸保持挿入技術で、

より安全・快適に検査・治療を受けていただけます。

当院では、機器の性能に頼るだけでなく、

事前診察の段階で【その方の腸を理解すること】からすべてを始めます。

だからこそ、「痛みの少なさ」と「診断・治療精度」を両立できるのです。

PCF-H290T

PCF-H290T PCF-PQ260L

PCF-PQ260L

特徴4少量の鎮静剤による安全で快適な内視鏡検査

過去に大腸カメラで「痛かった」「つらかった」と感じ、検査を避けてしまっている方は少なくありません。

当院ではそうした方にも安心して検査を受けていただけるよう、【少量の鎮静剤を用いた意識下鎮静法】を採用しています。

■ 意識下鎮静法とは

鎮静剤を静脈から少量注射し、【うとうととリラックスした状態】で検査を受けていただく方法です。

完全に眠るわけではなく、医師やスタッフの呼びかけに反応できる程度の浅い眠りの中で行われるため、

痛みや不安を感じることなく、安全に大腸内視鏡検査を受けられます。

ただし、鎮静の深さには個人差があり、反応が穏やかになる方もいれば、完全に眠ってしまうような深い鎮静状態になる方もいらっしゃいます。

特に痛みを感じやすい方や、腸の屈曲が強い方では、安全性を確認しながら鎮静を少し深く調整することもあります。

■ 検査中は、呼吸・血圧・脈拍・酸素濃度を常時モニタリングし、医師が全身状態を丁寧に管理します。

検査後は、鎮静剤の作用が完全に切れるまでリカバリールームまたは処置室でしっかり休んでいただきます。

看護スタッフが呼吸や意識レベルを確認し、覚醒を確認してから退室していただくことで、安全性を高い水準で確保しています。

目が覚めたあとは、医師が検査結果をご説明し、そのまま安心してご帰宅いただけます。

■ 患者さんへの配慮

-

・検査前の不安を軽減するため、鎮静法の内容・リスク・回復の流れを事前に丁寧に説明

・鎮静剤が使えない方(持病・アレルギーなど)は、浸水法による無鎮静検査の選択も可能

・ご希望に応じて、鎮静の程度を調整し、「ほぼ眠っている状態」から「軽くリラックスする程度」まで対応

■ 検査後の注意事項

鎮静剤の影響が残るため、当日は車・バイク・自転車の運転はできません。

ご家族のお迎え、または公共交通機関のご利用をお願いしています。

特徴5消化器内科医(内視鏡専門医)が行う内視鏡検査

― 外科医との違いと、診断へのこだわり ―

消化器領域の医師には「内科」と「外科」の二つの専門分野があります。

どちらも消化管疾患の診療に携わりますが、目的とアプローチの方向性が異なります。

■ 外科医の役割と特徴

外科の先生方は、主に手術・外科的処置・緊急対応を中心に活躍されています。

肛門疾患(痔など)を扱う肛門科を標榜されている先生も多く、

切除や縫合といった「治すための技術」を磨かれています。

そのため、外科医が行う内視鏡検査では、手術適応となるような進行がんや大きな病変の発見を重視される傾向があります。

これは「手術にどうつなげるか」を意識した臨床的判断であり、外科医ならではの強みでもあります。

■ 消化器内科医の診断哲学

一方、消化器内科医は「病変を早期に発見し、低侵襲に治療する」ことを目的に内視鏡技術を研鑽しています。

そのため、1mm単位の小さなポリープや色調変化も見逃さないことを重視します。

この姿勢は、検査中だけでなく、前処置(下剤のかけ方・腸内の洗浄指導)から始まっています。

腸内をどこまできれいに整えるかによって、発見率が大きく変わるためです。

大学病院などで研修を積んだ内科医は、早期がん・炎症性腸疾患・術後腸管など多彩な症例に日々向き合うため、

観察力・診断力・判断の引き出しが豊富です。

ポリープや微細な病変の“見逃さないための工夫”を、日常診療レベルで培っています。

■「誰が行うか」で検査の質が変わる

もちろん、外科・内科のどちらにも優れた内視鏡医は多く存在します。

しかし、目的と経験の積み方が異なるため、検査の方向性にも違いが生じます。

外科の先生が「治療のための診断」を重視されるのに対し、

内科の内視鏡専門医は「病変を早期に見つけ、可能な限り体への負担を減らす検査」を目指しています。

特徴6豊富な下剤選択と【口から下剤を飲まない】大腸カメラ

■ ― 体への負担を最小限に、見逃しのない検査を ―

大腸カメラ検査では、お腹の中をどれだけきれいに整えられるかが非常に重要です。

便が残っていると、ポリープや早期がんを見逃すリスクが高まり、

腸が伸ばされることで痛みや張りの原因になることもあります。

そのため当院では、検査前日の食事から徹底的に工夫を行っています。

前日は消化に残りにくい専用の検査食を召し上がっていただき、

当日は患者さま一人ひとりの体調・年齢・味覚の好みに合わせて、

5種類の洗腸液(下剤)から最適なものを選択しています。

「飲みやすさ」も“医療品質”の一部と考えています。

■ 個々に合わせた『セミ・オーダーメイド下剤』

多くの施設では、効率やコスト面から1種類の下剤のみを採用していることが一般的です。

しかし実際には、味が合わなかったり、量が多くて飲み切れなかったりすることで、

検査が中断されてしまうケースも少なくありません。

当院では、

・味の違い(レモン風味・無味タイプなど)

・必要量(1ℓタイプ/2ℓタイプ)

・胃腸の状態(便秘傾向・高齢者など)

を考慮し、セミ・オーダーメイドで最適な下剤を選択します。

この工夫によって、より確実に腸がきれいになり、

小さな病変の見逃しを防ぐことができます。

■ 下剤を飲まない大腸カメラ

当院では、下剤が苦手な方のために、“下剤を飲まない大腸カメラ”も行っています。

これは、胃カメラ検査の際に鎮静下で洗腸液を十二指腸に直接注入し、

その後自然に排便を促してから大腸カメラを行う方法です。

鎮静剤でウトウトしている間に行うため、

「大量の下剤を飲む苦痛」や「腹部の張り」がなく、

不快感の少ない検査が可能です。

検査の準備と腸洗浄を同時に進めるため、

検査全体のストレスを大幅に軽減できます。

■ 下剤を飲まない大腸カメラが行えない場合

安全性の観点から、以下に該当する方は本方法を行えません。

胃の手術を受けて胃の一部がない方

卵・大豆・ココナッツ・ピーナッツなどにアレルギーのある方

内臓逆位と診断された方

問診の結果、医師が不適切と判断した方

(炎症性腸疾患が強いとき、クローン病で小腸狭窄が疑われるとき、進行がんなど)

※前日の食事制限は通常と同様に必要です。

※緊急の大腸カメラには適応できません。

特徴7外来でのポリープ切除

■ ―「見つけたその場で治療する」大腸がん予防の第一歩 ―

大腸がんの多くは、時間の経過とともに放置された大腸ポリープから発生します。

そのため、ポリープの段階で切除してしまえば、将来の大腸がんを高い確率で防ぐことができます。

当院では、検査中に発見されたポリープをその場で切除できる【日帰り内視鏡手術(ポリペクトミー)】を積極的に行っています。

■ その場で治療できる利便性と安全性

多くの施設では「まず検査のみを行い、後日あらためて切除」という流れを取ることがあります。

しかし当院では、検査と治療を同時に完結させることで、

-

・二度の前処置(下剤や食事制限)が不要

・来院回数・通院負担が大幅に軽減

・ポリープの早期治療によるがん化リスクの低減

といったメリットを実現しています。

また、切除はすべて日本消化器内視鏡学会認定の内視鏡専門医が行い、

病変の形・大きさ・血管構造を拡大観察や特殊光(NBIなど)で慎重に評価した上で、

安全に切除可能かを判断しています。

■ 特殊光・拡大観察による『見極めの力』

当院では、オリンパス社製の最新内視鏡システムを導入し、

ポリープ表面の微細な血管模様や粘膜構造をリアルタイムで拡大観察しています。

このため、

・良性ポリープなのか

・がん化のリスクが高い病変なのか

・その場で切除できるか、専門施設での切除が望ましいか

を正確に見極めたうえで治療を行います。

「見逃さない」だけでなく、「誤って切らない」判断力もまた、専門医の重要な役割です。

特徴8二酸化炭素(CO₂)送気による快適な内視鏡検査

■ ― 検査後のお腹の張りを最小限に ―

大腸内視鏡検査では、カメラを挿入していく段階と、抜いてくる段階で目的が異なります。

挿入時は腸の形や癒着の有無を確認しながら奥までスムーズに進めること、

抜去時はヒダの裏や腸の曲がり角などを丁寧に観察して小さな病変を見逃さないことが目的です。

■ 挿入時:浸水法で痛みを軽減

当院では、挿入時に腸を空気で膨らませる代わりに**水を注入して進める「浸水法」**を採用しています。

水の浮力とサイホンの原理を活用し、腸を伸ばさずにスコープを滑らせることで、

痛みや不快感をほとんど感じずに検査が可能です。

■ 観察時:CO₂(二酸化炭素)送気で快適な検査後を

観察の際には、ヒダの間に隠れた小さなポリープや色調の変化を見逃さないよう、

腸を適度に膨らませて観察します。

このとき当院では、一般的な**空気ではなくCO₂(二酸化炭素)**を使用しています。

CO₂は空気と比べて約200倍水に溶けやすく、呼吸を通じて速やかに体外へ排出されます。

そのため、検査後に多くの方が感じる

・お腹の張り

・膨満感

・残るような痛み

といった不快症状を大幅に軽減できます。

「痛みを減らし、観察精度を落とさない」――CO₂送気はその両立を実現する技術です。

■ CO₂送気の安全性

CO₂は体内に自然に存在する気体であり、代謝経路も明確なため安全性が高いとされています。

日本消化器内視鏡学会でも有用性が報告されており、

多くの専門施設で採用が進む“次世代の標準技術”です。

当院ではこのCO₂送気を、浸水法・鎮静管理と組み合わせることで、

「痛みが少なく・見逃しが少ない」高品質な大腸内視鏡検査を実現しています。

特徴9ポリープ発見率(ADR)を上げるための当院の工夫

大腸カメラ(大腸内視鏡)は「どれだけ腺腫(ポリープ)を見つけられるか」が将来の大腸がんを減らすカギです。これを示す指標がADR(Adenoma Detection Rate:腺腫発見率)で、ADRが高い医師ほど、内視鏡後に生じる大腸がん(interval CRC)の発生や死亡が少ないことが、大規模研究で一貫して示されています。たとえば、NEJMの研究ではADRが1%上がるごとに大腸がん発生リスクが約3%低下することが報告されています。

大腸カメラ(大腸内視鏡)は「どれだけ腺腫(ポリープ)を見つけられるか」が将来の大腸がんを減らすカギです。これを示す指標がADR(Adenoma Detection Rate:腺腫発見率)で、ADRが高い医師ほど、内視鏡後に生じる大腸がん(interval CRC)の発生や死亡が少ないことが、大規模研究で一貫して示されています。たとえば、NEJMの研究ではADRが1%上がるごとに大腸がん発生リスクが約3%低下することが報告されています。

また、古典的研究ではADRが20%未満の術者では、20%以上の術者に比べてinterval CRCのリスクが著しく高い(「10倍以上」と要約されることもある)という結果が示され、ADRが独立した予後指標であることが確認されています。

当院では、この**「見つけきる力」=ADRの向上**に直結する下記の取り組みを徹底しています。

・視野を広げるハード面:広角観察が可能なスコープ、先端フード装着によるヒダ裏・屈曲部の死角低減。

・見落としを減らす観察プロトコル:十分な前処置(下剤の個別最適化)で粘膜をクリアに保ち、抜去時観察を丁寧に。平坦病変に強いNBIを適宜併用。

・術者スキルの標準化:大学病院での専門的内視鏡経験に基づく難所(見落としやすい領域)の系統的チェック。

こうした機器×手順×経験の三位一体の最適化により、1回の検査で発見できるポリープ数を最大化し、結果として将来の大腸がんリスク低減につなげます(ADRの向上とinterval CRCの低減の関係は複数の研究で再現性が確認されています)。

-

※引用論文:

Kaminski ら(NEJM 2010):ADRはinterval CRCリスクの独立予測因子。ニューイングランドジャーナルオブメディスン

Corley ら(NEJM 2014):ADR+1%でinterval CRC 3%低下(死亡リスクはさらに大きく低下)。PubMed

レビュー(Wieszczy 2017 など):ADR<20%群でinterval CRCが著増(「10倍以上」とする要約あり)。PubMed

特徴10ハイビジョン拡大内視鏡による高精度診断

当院では、大学病院などの専門施設でも使用されているハイビジョン対応・拡大観察機能付きの内視鏡システムを導入しています。

通常の大腸カメラでは確認しづらい、粘膜の微細な変化や平坦なポリープなども、

高精細な画像で正確に観察・診断することが可能です。

■ 拡大(ズーム)観察で『わずかな異変』を見逃さない

当院では、通常観察用のスコープに加えて、拡大(ズーム)観察が可能なスコープも使用しています。

このスコープでは、最大70〜80倍に拡大して粘膜の表面や血管の走行を詳細に観察できるため、

早期がんや小さなポリープの良性・悪性の判断をより正確に行うことが可能です。

一方で、PCF-PQ260Lなどは、非常に細く挿入しやすい反面、拡大観察機能が備わっていません。

そのため当院では、検査目的や患者さまの体格・既往歴などに応じて、

通常スコープと拡大観察スコープを適切に使い分けることで、

安全性と診断精度の両立を図っています。

■ 拡大観察+生検で確かな診断へ

拡大観察で異常が疑われる部分があれば、【その場で組織を採取(生検)】して顕微鏡で詳しく調べます。

病変が良性ポリープであれば、【そのままポリープ切除(日帰り内視鏡手術)】を行うことも可能です。

これにより、検査と治療を同日に行えるケースも多く、患者さまの通院負担を軽減します。

■ 高精細観察による信頼性の高い診断

拡大(ズーム)観察で得られる詳細な画像情報は、単なる病変の有無だけでなく、

「どのような性質の病変か」 を見極める上で大きな助けになります。

その結果、経過観察・内視鏡治療・外科手術など、最適な治療方針を科学的根拠に基づいて判断できます。

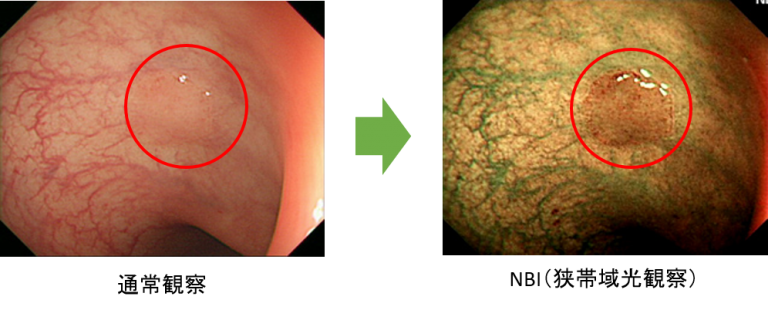

特徴11特殊光(NBI)による微細血管まで見える高精度観察

大腸内視鏡検査では、ポリープや早期がんなどの微細な病変をどれだけ正確に見つけられるかが重要です。

当院では、特殊光(NBI:Narrow Band Imaging)を用いた高精度な観察を行い、通常光では見落とされやすい初期の病変も丁寧に診断しています。

■ NBIとは?

NBIとは、内視鏡の光を「青と緑」の狭い波長帯域(ナローバンド)に絞り、粘膜表面や毛細血管の構造をより鮮明に映し出す観察法です。

この特殊光を用いることで、通常光では見えにくい血管の集中や色の違いが明確になり、早期がんや平坦なポリープの発見率が向上します。

NBIは、内視鏡分野で世界をリードするオリンパス社が独自開発した技術で、

光のスイッチを切り替えるだけで通常光とNBIを瞬時に変更でき、患者さまへの負担もまったくありません。

■ 通常光では見えない『わずかな変化』を可視化

通常光では、腸の粘膜全体が均一に見えるため、小さな病変や色の薄い異常は見逃されやすい傾向があります。

しかしNBIを使用すると、毛細血管が密集している部分が濃く強調されて表示されるため、

「ごく初期のがん」や「平坦な病変」でも、一目で異常がある部位を見つけやすくなります。

■ 拡大観察との併用で、より確かな診断へ

当院では、NBIに加えて拡大(ズーム)観察機能を備えたスコープの併用も行っています。

通常光 → NBI → 拡大観察と切り替えながら観察することで、

病変の表面構造や血管の走行パターンを詳細に確認し、良性・悪性・炎症性の判別をより精密に行うことが可能です。

特徴12高精細フルハイビジョンモニターと天吊りアームによる快適で正確な観察環境

大腸カメラで早期がんや微小ポリープを見つけるためには、医師の技術だけでなく、「見える環境の質」も非常に重要です。

当院では、最新のフルハイビジョン対応内視鏡モニターと、天吊りアームシステムを導入し、診断精度のさらなる向上を図っています。

■ フルハイビジョンによる『細部まで見える』高精細映像

従来の標準モニターに比べ、フルハイビジョンモニターでは解像度が格段に向上しており、

粘膜表面の微細な凹凸や色調の変化まで、より鮮明に映し出すことが可能です。

この高精細な映像により、ごく初期の病変や平坦型ポリープ、色調変化などの早期がんの兆候も見逃しにくくなります。

当院では、現在導入できる中でも最大サイズの高精細フルHDモニターを採用しており、

先進的な【NBI(狭帯域光観察)】と組み合わせることで、より立体的かつ正確な観察が可能となっています。

■ 医師が集中できる『視界設計』

検査中の「視線移動の負担」も診断精度に影響を与えるため、

当院ではモニターを天吊りアーム式で設置し、体勢や観察方向に応じて柔軟に位置を調整できるようにしています。

これにより、医師が常に最適な角度・距離で観察を続けられるため、

長時間の検査でも集中力を維持しやすく、安定した操作と診断精度の向上につながっています。

特徴13ブルーライト照明による診断集中環境の最適化

大腸カメラなどの内視鏡検査では、医師の集中力と視認性が診断精度に直結します。

当院では、内視鏡室の照明にもこだわり、ブルーライト照明を完備しています。

これは、内視鏡モニターの映像をよりクリアに見やすくし、微細な色の差や粘膜の変化を正確に識別できる環境を整えるための設計です。

■ ブルーライト照明の効果とは

ブルーライトは、人の脳を覚醒・集中状態に導く波長として知られています。

放射線科や画像診断医などでも採用が進んでおり、モニターの視認性向上・診断精度の安定化に寄与することが報告されています。

内視鏡検査では、モニター上のわずかな色調の違い(血管の濃淡や粘膜の変化)を見分けることが、

早期がんや平坦なポリープの発見に直結します。

そのため、ブルーライト環境は単なる快適性ではなく、医師の観察精度を支える重要な要素といえます。

■ 高精度診断のための「見える環境」づくり

当院では、明るすぎず暗すぎない最適な照度バランスを保ち、

ブルーライト照明によってモニター上の色の再現性とコントラストを高めています。

これにより、長時間の検査でも目の疲れを軽減しながら、

安定した集中状態で微細な変化を観察できる環境を維持しています。

■ 小さな病変を見逃さないために

早期の大腸がんや平坦ポリープは、非常に微妙な色や質感の変化として現れることがあります。

この段階で発見できれば、より低侵襲な内視鏡治療で完結し、

体への負担を最小限に抑えることが可能です。

当院では、その一つひとつを見逃さないために、光・映像・集中環境のすべてを最適化しています。

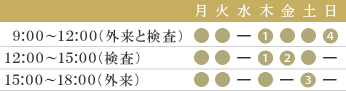

特徴14土日も受けられる大腸内視鏡検査

日本では、10〜15人に1人が一生のうちに大腸がんを発症すると言われています。

年間でおよそ5万人の方が大腸がんで亡くなっており、特に女性ではがん死亡原因の第1位が大腸がんです。

40歳を過ぎると発症リスクが急激に上がるため、一度も大腸カメラ(大腸内視鏡検査)を受けたことがない方には、早めの検査を強くおすすめしています。

■ 平日が難しい方のために ― 土日も検査可能

「平日は仕事で休めない」「子育てや介護で時間が取れない」などの理由で検査を先延ばしにしてしまう方は少なくありません。

その結果、症状が進んでから初めて受診されるケースもあります。

当院では、お忙しい方にも安心して検査を受けていただけるよう、土曜・日曜も大腸内視鏡検査を実施しています。

これにより、平日に休みを取らずに受診でき、早期発見・早期治療の機会を逃すことがありません。

■ 女性の方も安心して受けられます

「生理周期と重なってしまったら検査できないのでは…?」と心配される女性の方も多いですが、

実際には生理中でも問題なく検査可能です。

当日の体調に合わせて、看護師やスタッフにお伝えいただければ柔軟に対応いたします。

また、女性スタッフが対応いたしますので、プライバシーにも十分配慮しています。

特徴15内視鏡洗浄・消毒装置「クリーントップKD-1」による徹底した感染対策

内視鏡は、患者さまの体内に直接挿入して検査を行う医療機器です。

そのため、どんなに技術が優れていても、感染対策が不十分では意味がありません。

当院では、すべての患者さまに安心して内視鏡検査を受けていただけるよう、

最新の洗浄・消毒システムと徹底した管理体制を整えています。

■ 検査ごとに完全洗浄・完全消毒

内視鏡検査が終了するたびに、

アルカリ洗剤による内部洗浄で、血液や粘液などの有機物をしっかり除去

強酸性電解水による殺菌洗浄で、微生物やウイルスを徹底的に不活化

という二段階の洗浄を行います。

その後、**カイゲンファーマ社製の「クリーントップKD-1」**によって自動消毒を実施。

KD-1は国内外の医療機関で広く採用されている、内視鏡専用の高性能洗浄消毒装置です。

医療機器メーカーとしての高い信頼性と、再現性のある洗浄プロセスにより、

常に清潔な内視鏡で検査を行う体制を確保しています。

■ 当院の感染対策体制

-

検査ごとにスコープを完全洗浄・完全消毒

洗浄専用スタッフが常駐し、手洗い・機械洗浄のダブルチェック

消毒液の濃度・温度・循環時間を毎回記録・管理

洗浄後は専用キャビネットで乾燥・保管し、外気汚染を防止

■ 患者さまの声から生まれた透明性のある説明

「内視鏡の消毒はどうしているのですか?」とご質問をいただくことが多くあります。

当院では、実際に院長とベテラン看護師が、

洗浄・消毒の流れをわかりやすく解説したページを公開しています。

「どのように清潔が保たれているのか」を知ることで、

多くの患者さまが安心して検査を受けてくださっています。

詳しくはこちらをご覧ください:

👉 内視鏡の洗浄・消毒について(当院の感染対策)

大腸カメラの費用・時間

検査・治療自体は15~30分ほどで終わりますが、前後に病状把握や鎮静剤使用後の休息時間、医師からの説明時間を設けており、全ての時間を合わせて、約90分です。

保険診療ですので、検査費用自体は全国どこでも同じ額となりますが、当院ではサイズの大きいポリープ切除も行いますので、ポリープ切除費の上限が2000~6000円ほど高くなっております。大学病院と同等の設備で高精度の検査が受けられ、さらに少量の鎮静剤を使用することで痛みや苦しさがない検査を行っております。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査

| 1割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|

| 事前診察料(感染症採血+検査食など含む) | 約5,000円 | 約6,800円 |

| 大腸カメラのみ ※ | 約2,500円 | 約6,500円 |

| 大腸カメラ+ポリープ切除+病理検査費+検査後食 ※ | 約9,000~12,000円 | 約22,000~32,000円 |

所要時間は来院~帰院まで約90分です。

※使用する薬剤の種類・量・生検やポリープの個数などにより多少変わることがあります。

※保険診療ですので、検査費用自体は全国どこでも同じ額となりますが、当院ではEMR(サイズの大きいポリープ切除)も行いますので、ポリープ切除費の上限が一般的なクリニックの表記より2000~6000円ほど高くなっております。

当院の大腸カメラの流れ

Step1検査前日

前日の夕食はお渡しした検査食か、消化が良く残りにくいメニューを21時までに食べてください。その後は水、麦茶は飲んでいただいて構いません。服用を許可されたお薬のみ服用し、他は休薬します。 就寝前にお渡しした下剤を内服し、早めに休んでください。

Step2検査当日

- ①大腸カメラの方は全員に検査着を準備しています。来院時はお好きなお召しものでいらして下さい。

- ②朝食も食べないでください。(検査が午後の方も念のため朝から食べないでください)

- ③お水・麦茶の摂取は検査直前まで問題ありませんのでご自由におとりください。

- ④内服薬は、事前診察の際に確認し、内服可能と言われたお薬のみお飲みください。

- ⑤検査時間の5時間前からご自宅で腸内洗浄液を1~2ℓ飲みます。時間をかけて飲んでください。(全身状態や既往症などにより、服用をご来院後に院内で行っていただく場合もありますし、下剤を口から飲まない大腸カメラの方は必要ありません。)

- ⑥鎮静剤を使いますので、公共交通機関または付き添いの方の運転でご来院ください。検査当日は運転をすることはできません。

- ⑦来院後、再度問診、便の状態を確認させて頂きます。追加洗浄液内服や浣腸を行うこともあります。

- ⑧更衣室でお着替えして頂きます。

- ⑨鎮静剤を用いた苦痛の少ない内視鏡を行うため、点滴をお取りし、必要不可欠な感染症の採血を行います。

- ⑩検査室で内視鏡をお受けいただきます。検査は10~20分程度、病変切除を行う場合はそれに加えて5-15分程度かかり、組織を一部採取し病理検査にお出しします。鎮静剤を使用しますので、眠っている間に検査も治療も終わります。

- ⑪検査終了後、鎮静剤の効果が切れるまで回復室でお休みいただきます。

- ⑫目が覚めましたら検査後の注意点をお話しします。

⑬診察室で大腸カメラ画像を見ていただき、詳細についてお話します。(組織を採取した場合、病理医の診断結果が必要ですので、2週間後以降に再度外来で結果説明を致します) - ******************

- 大腸がんで亡くなる方は年間5万人(女性のがん死亡原因1位、男性のがん死亡原因3位)

40歳代から急激に大腸がんになる方が増えます。

内視鏡検査を定期的に行うことが、唯一早期発見、早期治療に繋がります。

3D-CTバーチャル大腸内視鏡とは?

近年CT画像技術の発展に伴い、マルチスライスCTを用いたバーチャル大腸内視鏡が、健診施設などを中心に行われるようになっております。バーチャル大腸内視鏡(CTコロノグラフィー:CTC)というと名前だけで先進的なイメージがあり、大腸カメラのように下剤を飲んだり、食事の制限をしなくても、大腸カメラと同じような検査ができるのでは、と思われる方もいらっしゃいますが、実はそうではありません。大腸カメラと同様に、前日の食事制限・前日の下剤内服・当日の腸管洗浄剤の内服が必要な検査ですし、肛門から気体を入れて膨らませた腸をCT撮影するという実に原始的な検査法です。熟練した内視鏡医がいない健診施設などの環境では、大腸の病気を発見するための一つの検査法にはなりますが、検査のデメリットも多いため、当院ではバーチャル大腸内視鏡は行っておりません。